ピラティスで体幹を強化!美姿勢&しなやかで痩せやすい身体に

ここ10年程の間でフィットネス業界だけでなく一般にも急速に広まった「体幹」という言葉。アスリートだけでなく一般の人も健康のために体幹を強化した方がいい、ことは何となくご存知の方が多いのではないでしょうか。一方、具体的に体幹とは身体のどこのことで、なぜ強化した方がいいのかはあまり理解されていません。ピラティスはそんな体幹を安全かつ効果的に鍛えるメソッドとして非常に優れていると言われています。今回は体幹とは何か、なぜピラティスが体幹強化に適したエクササイズなのかを深掘りしていきます。

ピラティスの体幹エクササイズとしての真価についてもチェック!

体幹の正しい理解とよくある誤解

体幹を鍛える、と聞くと正確にどの辺りか分からないまま、身体の中心部である腹筋などを思い浮かべる方が少なくありません。しかし、体幹とはもっと広い範囲と役割を担っています。ここでは体幹の定義を整理しつつ、誤解が生まれた背景を探ります。

体幹=胴体全域+骨盤支持機構

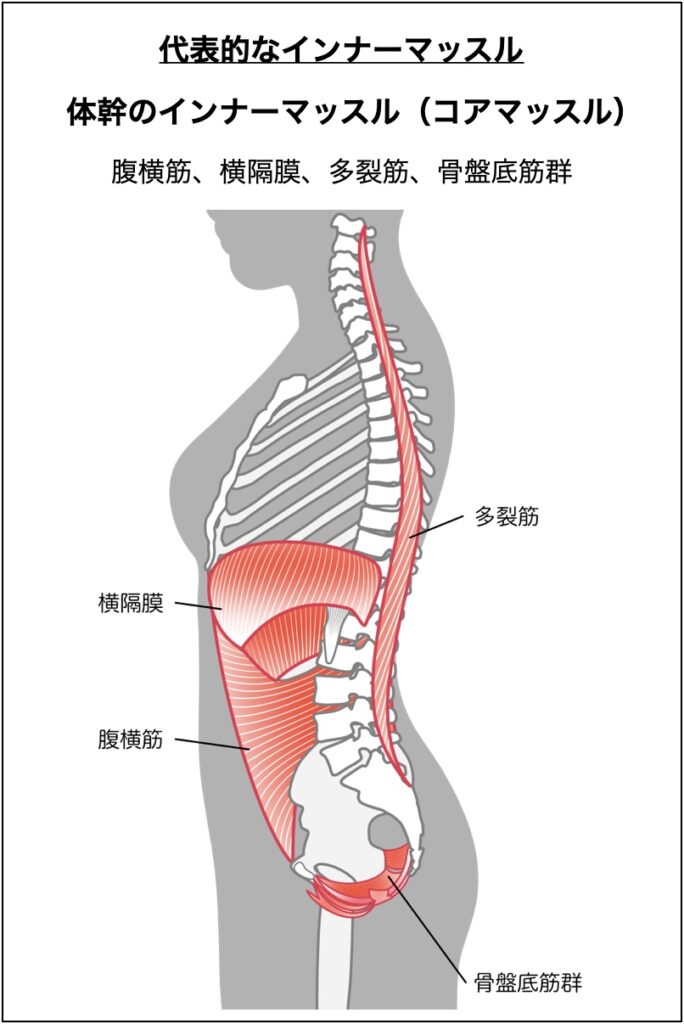

体幹とは文字通り「体」の「幹」となる胴体、つまり頭部と四肢(手・脚)を除いた部分のことを指します。骨格で言えば背骨・肋骨・胸骨・骨盤が中心で、それらを安定させる筋肉が複数層にわたって取り巻いています。具体的には、表層にある腹直筋や脊柱起立筋だけでなく、腹横筋・多裂筋・骨盤底筋群・横隔膜といったコアマッスル、さらに腸腰筋や臀筋群、内外腹斜筋などが互いに働き合い「身体の安定性」と「動きの柔軟性」を同時に保ちます。骨盤がしっかり支えられることで背骨は自然なS字カーブを維持し、内臓は本来の位置に収まります。こうした立体的なサポート構造こそが体幹の本質です。

体幹=インナーマッスルではない

稀に「インナーマッスル」全般の事を語る際に「体幹」と表現されることがあります。インナーマッスルとは“身体の深層にある筋肉群”の総称で、体幹を構成する一部に過ぎません。姿勢を維持したり、関節の動きをサポートする役割を担っています。それにも関わらず「体幹=インナーマッスル」と誤解されることが多いのは、インナーマッスルが体幹機能を大きく左右するためです。体幹を支えるには身体の表面にある大きな筋肉(アウターマッスル)と奥にあるインナーマッスルが協力して働くことが大切です。たとえば、腹直筋が瞬間的な力を出し、腹横筋は姿勢を細かく調整するといった具合に、それぞれ役割があります。このように役目が分かれているため、体幹を鍛えるにはアウターマッスルだけでなく、インナーマッスルも意識することが必要です。

・体幹:身体の胴体部分のこと(頭部と四肢(手・脚)を除いた部分)

・インナーマッスル:身体の深層部にある筋肉の総称のこと、体幹だけでなく全身にある

・アウターマッスル:身体の表層部にあるいくつもの大きな筋肉の総称のこと

ピラティスで言う「体幹」は主にコアマッスル

ピラティスで「体幹(コア)」と言う際は狭義でコアマッスル(腹横筋・多裂筋・骨盤底筋群・横隔膜)を意味する場合が多いです。これらは背骨と骨盤の“内側”でシリンダーのように腹腔を囲み、息を吸う・吐く動作と連動しながら脊柱を内側から支えます。アウターマッスルも使いますが、まず深部のコアマッスルを起動させてから四肢を動かす――この順序を徹底するのがピラティス特有のアプローチであり、姿勢改善や腰痛予防に大きく寄与します。

☆「体幹」という言葉の広まり

1980年代、スポーツ科学書に「体幹筋力」という表現が登場したのが始まりとされます。その後2000年代にピラティスや体幹エクササイズの流行とともにメディアで頻繁に取り上げられ、今では健康雑誌の定番キーワードとなったと言われています。

ピラティスと体幹が深く結び付く理由

ピラティスで中心となるのは「呼吸」と「身体の中心部から始める動き」の2軸です。ここからピラティスと体幹が深く結び付く理由をひも解きます。

呼吸が生む横隔膜と骨盤底筋群の協調

ピラティスの胸式呼吸では息を吸うと横隔膜が下がり、肺が膨らむスペースを確保します。同時に肋骨が左右へ広がるため背骨周辺の筋肉が伸び、コアマッスルが自然とストレッチされます。息を吐くと横隔膜が上がり、骨盤底筋群が引き上がることで腹腔内圧が高まり、腹横筋がベルトのように締まり脊柱を安定させます。呼吸そのものが“内側からの腹圧トレーニング”となるため、動かずとも体幹に刺激を与えられる点が大きな特徴です。デスクワーク中心の現代人にとって、呼吸で体幹を鍛えられる手軽さは大きなメリットとなります。

骨盤と背骨を同時に安定させる動作設計

ピラティスでは骨盤を中立位(前傾でも後傾でもない位置)に保ったまま、四肢や背骨を協調させて動かす動きがあります。骨盤が動かないことで背骨は安全かつ滑らかに動き、腹斜筋や臀筋などアウターマッスルも無駄なく働けます。結果として胴体の安定性(揺れにくさ)と 動きの可動性(しなやかさ)が高まり、立位・歩行・スポーツ動作すべてに良い影響を及ぼします。

身体感覚を磨き動きの精度を高める

ピラティスでは「ゆっくり・正確に・呼吸と合わせて」動くため、関節の位置や筋肉の収縮を脳が細かく感知しやすくなります。この 身体感覚(固有受容感覚) が鋭くなると、日常生活でも自分の姿勢や重心のズレをすぐに認識でき、無意識に体幹を働かせる習慣が身につきます。スポーツ選手がパフォーマンス向上にピラティスを取り入れるのは、この感覚トレーニング効果が大きいからです。

ピラティスが体幹強化に最適な理由

ピラティスは、深部から表層まで多層的に身体を整えるメソッドです。ここでは 安全性・機能性・代謝向上 の観点から、ピラティスが体幹強化に優れる理由を詳しく解説します。

インナーマッスルを安全かつ段階的に刺激

ピラティスはマットでもマシンでも、インナーマッスルを安全かつ段階的に刺激することができます。たとえばリフォーマーではスプリングを細かく調整し、マットでもタオルやプロップス(小道具)を使って角度や可動域をコントロールすることで負荷を調整できます。これにより過度な力をかけることなく無理なくインナーマッスルへピンポイントに刺激を入れられます。

運動連鎖を徹底した全身協調

ピラティスの基本原理は「四肢の動きは必ず体幹から始まる」ことです。たとえば腕を上げるエクササイズでも、先に肩甲骨を安定させてから動かすため、胸郭と骨盤がブレません。この順序を繰り返すことで、脳は “体幹が安定してから動く” パターンを学習します。結果として日常生活やスポーツでの動作効率が向上し、関節にかかる余分なストレスを減らせます。こうした運動連鎖を意識的に強化できるエクササイズは少なく、ピラティスの大きな独自性です。

姿勢改善と基礎代謝アップの相乗効果

体幹が安定して胸郭が開くと、呼吸筋が伸び縮みしやすくなり一呼吸で出入りする酸素量が増えます。酸素供給量が増すと基礎代謝が上がります。代謝が上がるとエネルギー消費が効率化し、内臓脂肪がつきにくい身体へとシフトします。さらに骨盤と背骨のアライメントが整うので、しなやかで痩せやすい身体へと変化します。

まとめ

体幹とは頭部と四肢を除く身体を支える大黒柱で、コアマッスルとアウターマッスルが連携して姿勢保持・呼吸補助・内臓支持を担います。ピラティスは胸式呼吸と骨盤中立位を軸に、深層のコアマッスルを安全かつ段階的に活性化し、四肢を連動させることで運動連鎖を最適化。これにより姿勢改善、腰痛予防、基礎代謝向上が同時に期待できます。ピラティスで効果的・効率的に体幹を鍛えて、見た目も機能も整った“しなやかで痩せやすい身体”を作りましょう。

体幹を鍛えてしなやかで痩せやすい身体に!まずはFlexFitピラティス・ワークアウトで体験を申し込み!

公式インスタグラム( @flexfit_pilates_workout )では様々なエクササイズ、ピラティスの効果などを公開中!