ピラティスで姿勢改善|猫背・反り腰を根本から整えて疲れにくい身体へ

2022年12月15日公開(2025年11月30日更新)

猫背・反り腰・巻き肩・ストレートネックなど、姿勢に関する悩みは年々増えています。「背筋を伸ばそう」と意識してもすぐ疲れて戻ってしまう、「何が正しい姿勢なのか分からない」「肩や腰がつらいのは姿勢が原因だと思うけど改善方法が分からない」と感じている方も少なくありません。現代はスマホ・PC作業・座り時間の長さなど、姿勢が崩れやすい環境に日常的にさらされているため、努力や意識だけで姿勢をキープし続けるのは難しいのが現実です。

姿勢が崩れると、見た目の印象だけでなく呼吸・代謝・肩こりや腰痛・睡眠の質・疲れやすさなど、全身のあらゆるコンディションに影響が広がることが分かっています。逆にいえば、姿勢が整うことで身体は本来の力を発揮しやすくなり、日常生活そのものの快適さが大きく向上します。

こうした「根本的な姿勢改善」との相性が高いエクササイズとして、近年注目されているのがピラティスです。ピラティスは筋肉を鍛えるだけの運動ではなく、体幹・背骨・骨盤・呼吸の使い方を“再教育”するアプローチをとります。そのため、意識しなくても姿勢を保てる身体へ導きやすく、リバウンドしにくいという特徴があります。

本記事ではまず「正しい姿勢・不良姿勢とは何か」を分かりやすく整理した上で、姿勢が整うことで得られる全身メリット、そして「ピラティスが姿勢改善に強い理由」を深掘りして解説します。さらに、効果を長く維持するための実践ステップまで紹介し、一時的な変化ではなく“疲れにくく快適に動ける身体づくり”につながる道筋をご紹介します。

姿勢は年齢や体質ではなく、「身体の使い方」で変えていけるものです。今日から始められる取り組みのヒントがきっと見つかるはずです。

まずはあなたの姿勢タイプをセルフチェック

姿勢の崩れは、背骨や骨盤の歪みだけでなく、筋肉の使い方のクセ、日常の姿勢習慣、呼吸の浅さなどが複数重なって起こります。まずはご自身の状態を客観的に知ることが、姿勢改善をすべきポイントを明確にする最初のステップです。以下の項目からご自身の姿勢タイプをチェックしてみてください。

<猫背タイプ>

・首が前に突き出て見える

・背中の丸まりが気になる

・肩甲骨が広がり、胸がつぶれたように見える

猫背は胸の筋肉が縮こまり、背中の筋肉が十分に働いていないことで起こります。放置すると肩こり・首こり・浅い呼吸につながりやすく、上半身の疲労感が蓄積しやすくなります。

<反り腰タイプ>

・腰が大きく反っている

・お腹が前に突き出て見える

・ヒップが後ろへ強く突き出て見える

反り腰は太もも前側と腰の筋肉が緊張し、下腹部・お尻・もも裏の筋肉が使われにくいことで起こります。腰痛の原因になりやすく、ぽっこりお腹を助長しやすい傾向があります。

<巻き肩タイプ>

・肩が内側に巻いて見える

・肩甲骨が外側に広がりやすい

・腕を下ろしたときに手の甲が前を向いている

巻き肩は胸の筋肉が張り、肩甲骨を寄せる筋肉が弱くなることで起こります。呼吸が浅くなり、首の位置が前にずれやすく、肩こりや疲れやすさにつながりやすい状態です。

<ストレートネックタイプ>

・首の自然なカーブが少ない

・顎が前へ突き出しやすい

・下向きスマホ姿勢が習慣化している

ストレートネックは猫背や巻き肩と併発しやすく、首肩の緊張、頭痛、目の疲れにつながります。胸郭の動きと背骨のしなやかさを取り戻すことが改善のポイントです。

<スウェイバックタイプ>

・骨盤が前方にスライドして見える

・上半身が後ろにもたれかかったように立ってしまう

・膝が伸びきってしまう、または反ってしまう

スウェイバックは猫背+反り腰が組み合わさったような姿勢で、体幹がうまく使えていないため、腰や膝に負担がかかりやすく、疲れやすい立ち姿勢になりやすいのが特徴です。

――――――――――

姿勢は「正しいか・悪いか」ではなく、まずは自分の傾向を知るところから始まります。ここでチェックした内容を踏まえ、次章では正しい姿勢の基準と、不良姿勢が起こるメカニズムをさらに深掘りしていきます。

正しい姿勢・不良姿勢とは

姿勢が悪い、と一言でいってもその原因や形は一人ひとり異なります。まずは「正しい姿勢」とはどのような状態なのか、そして代表的な不良姿勢のタイプとメカニズムを理解することが姿勢改善の第一歩です。仕組みを知ることで、どこを整えるべきかが見えてきます。

正しい姿勢とは

正しい姿勢とは、耳・肩・骨盤(大転子)・膝・外くるぶしが一直線に整列し、背骨が自然なS字カーブを描いている状態のことです。この状態では全身の筋肉と関節の負担が最小化され、最小のエネルギーで姿勢を維持できます。また美しい立ち姿に見えるのも、このアライメントが整っているからです。

代表的な不良姿勢① :猫背

猫背は背中が丸くなり、肩と頭が前に出る姿勢です。胸の筋肉が縮こまり、呼吸が浅くなりやすいのが特徴で、首こり・肩こり・頭の重さなどにつながりやすくなります。

→ 詳しくは「猫背についてのコラム」もチェック!

代表的な不良姿勢② :反り腰&スウェイバック

反り腰は骨盤が前に倒れ腰が反りすぎる姿勢、スウェイバックは骨盤が後ろに傾き腰が丸くなり上半身が後方へ倒れる姿勢です。どちらも体幹の支持力が働きにくいため、太ももや腰の筋肉が代償的に頑張り、腰痛や股関節の疲労を招きやすくなります。

→ 詳しくは「反り腰についてのコラム」もチェック!

代表的な不良姿勢③ :ストレートネック

ストレートネックはスマホやPC作業が続き、首の自然なカーブが失われた状態です。頭が前に出るほど首への負荷は増え、肩の緊張・頭痛・浅い呼吸・背中の張りへと波及します。

→ 詳しくは「ストレートネックについてのコラム」もチェック!

代表的な不良姿勢④ :巻き肩

巻き肩は肩が内側に巻き込み、胸郭がつぶれたように見える姿勢です。背中側の筋肉が弱く働きにくく、胸の筋肉が硬くなることで起こります。その影響で呼吸が浅くなり、首の位置が前にずれやすくなります。

――――――――――

このように姿勢を崩す要因は単体ではなく、筋肉バランス・呼吸・生活動作のクセなど複数の要素が重なることで生まれます。だからこそ、表面的に“背筋を伸ばす”だけでは元に戻ってしまい、根本改善につながりません。

次章では「正しい姿勢がもたらす全身への変化」について、身体面・代謝・心理面の観点から深掘りしていきます。

正しい姿勢がもたらす全身メリット

正しい姿勢を手に入れる最大の意義は、見た目の美しさだけではありません。姿勢が改善されると身体のあらゆるシステムが「本来の設計図通り」に働き始め、健康・代謝・精神状態まで多方面に恩恵が広がります。ここでは日常生活で実感しやすい3つのメリットに絞って解説します。

呼吸効率と代謝アップ

ピラティスの呼吸を行うと胸郭が十分に広がり横隔膜が上下に動けるようになり、ひと呼吸あたりの酸素摂取量が増えます。酸素は脂肪燃焼の材料として必要なため、姿勢が整うだけで代謝効率は大きく変わります。またリンパの流れが促され、むくみ・冷えの軽減にもつながります。深い呼吸は内臓のマッサージ効果も持つため、食後の眠気や胃の重たさが軽減されやすく、体力向上やダイエットの土台づくりにも貢献します。

痛み・障害予防

正しい姿勢では背骨にかかる圧が均一に分散されるため、首・肩・腰の負担が大幅に軽減します。

・腰痛

・膝・股関節の不快感

・肩や首のこり

などの予防に有効で、慢性的な痛みの改善にも大きく寄与します。関節・筋膜・靱帯が必要以上に引っ張られたりねじれたりしないため、身体を長持ちさせる“メンテナンス”としての役割も果たします。痛みが減ることで睡眠の質が上がり、日中の集中力や活動量も安定しやすくなります。

心理的・社会的インパクト

姿勢と感情のつながりは近年の研究で注目されており、姿勢が整うだけで心理面に好影響が現れます。

・呼吸が深くなる → 自律神経が安定

・視線が上がる → 気持ちが前向きに

・背筋が伸びる → 自己肯定感が上がりやすい

ある実験では、2分間背筋を伸ばすだけで自己肯定感が有意に上がったという結果も報告されており、姿勢は“非言語コミュニケーション”の強力なツールだと分かります(Nair S. et al., 2015 : “Health Psychology”より)。

さらに堂々とした姿勢は相手に「自信」「信頼」「活力」の印象を与えるため、仕事・プレゼン・接客・人間関係などコミュニケーション面でもプラスに働きます。姿勢改善は身体的な健康だけでなく、人生の満足度まで高めてくれる“投資効果の大きい習慣”といえます。

――――――――――

このように、姿勢を整えることは単なる見た目の変化ではなく、身体・代謝・メンタル・人間関係まで広がる包括的な効果があります。そしてこの姿勢改善に最も強いアプローチとして注目されているのがピラティスです。次章では「なぜピラティスが姿勢改善に強いのか」の理由を科学的背景とメカニズムを交えて解説していきます。

ピラティスが姿勢改善に強い理由 その1- 体幹再教育と背骨のコントロール-

ピラティスの最大の特徴は、身体の中心「体幹」(コア)から動きを生み出すことを徹底している点です。インナーマッスルの働きを再教育し、背骨と骨盤を精密にコントロールできるようになることで「姿勢が自然と保てる身体」をつくっていきます。

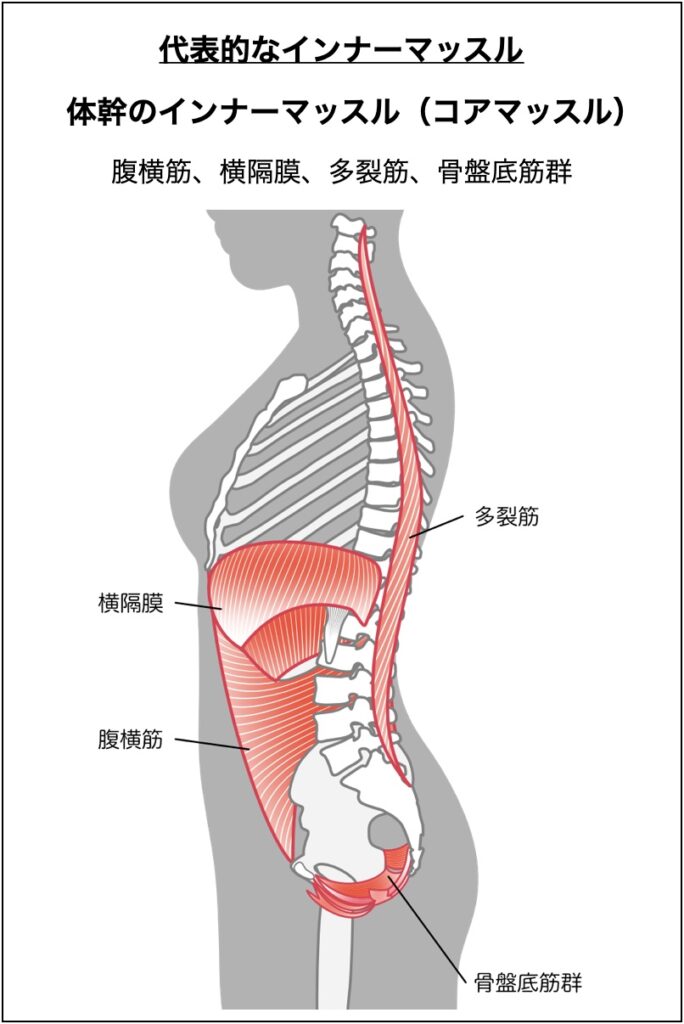

天然のコルセット 「コアマッスル」の活性化

ピラティスでは、呼吸と連動させながらコアマッスル(骨盤底筋群・腹横筋・多裂筋・横隔膜の4つ)を同時に働かせ、体幹の安定性を高めます。これらは姿勢を内側から支える“天然のコルセット”であり、日常生活では意識されず眠ってしまっていることも多い筋肉です。ピラティスではごく小さな動きを丁寧に行うため、深部の筋肉の感覚が呼び起こされ、過剰に頑張りすぎている筋肉(首・肩・腰など)と、本来使うべき筋肉のバランスが整っていきます。

背骨と骨盤の細かいコントロール

背骨と骨盤の精密なコントロール

背骨は24個の椎骨(頸椎7個、胸椎12個、腰椎5個)が少しずつ動く構造になっており、どこか一部分が硬いと別の部分に負担が集中します。ピラティスでは「アーティキュレーション」と呼ばれる、椎骨を1つずつ動かす練習を行い、背骨のしなやかさと連動性を回復させていきます。骨盤についても「前傾・後傾」の感覚を学習し、正しいニュートラルポジションを身体に定着させます。歩く・立つ・座るといった日常動作でも姿勢軸がブレにくくなるのは、コアと背骨・骨盤が協調して働くようになるためです。

呼吸と動きの連動による姿勢再教育

ピラティスの独特の呼吸「胸式ラテラル呼吸」は肋骨を横に広げながら、お腹は凹ませて体幹の圧を保ちます。

・呼吸 → 体幹の安定

・動き → 背骨・四肢の協調

この2つを同時に結びつけることで、偏った動きのクセを根本からリセットし、身体本来の使い方を再学習していきます。

姿勢を脳で再学習する仕組み

近年の研究でも、身体の使い方を変えると脳内で運動を司る領域の働きが再編成されることが示されています。ピラティスで行う「ゆっくりと流れるように丁寧&正確な動き」は体性感覚を高め、姿勢をコントロールする神経回路を強化します。

その結果、

・意識しなくても姿勢を保ちやすくなる

・普段の生活でも正しい姿勢が続きやすくなる

といった長期的な効果につながります。

――――――――――

このように、ピラティスは筋力・柔軟性だけではなく“神経の学習”を伴うため、ただ背筋を伸ばすだけでは続かなかった姿勢改善を根本からサポートします。次の章では、姿勢改善をさらに後押しするピラティス独自のメリットである「リズム・バランス・柔軟性」について解説します。

ちょっと休憩

「背筋が伸びると気分も上がる」という言葉は科学的にも裏付けがあります。ある研究では、猫背姿勢よりも背筋を伸ばした姿勢の方が、ストレス耐性が高くポジティブな言葉を多く使ったという結果が出たそうです。気分転換に姿勢を正すことは、簡単で効果的なセルフケアと言えます。

ピラティスが姿勢改善に強い理由 その2-リズム・バランス・柔軟性-

ピラティスは「体幹・呼吸・背骨コントロール」に加え、姿勢改善を後押しする3つの要素「リズム・バランス・柔軟性」を同時に育てます。運動が得意でなくても続けやすいこと、そして自律神経や心理面にもよい影響があることが、姿勢改善に強い理由として注目されています。

低負荷 × 流れるムーブメントで続けやすい

ピラティスは自重または軽いスプリング負荷で行い、動きを止めずに呼吸と同期させて連続的に動き続けるのが特徴です。

・過度に疲労させない

・体幹への刺激は途切れない

・痛みや筋肉の張りになりにくい

このバランスにより、初心者や運動習慣のない方でも継続しやすく、習慣化 → 効果の定着へとつながります。

左右差を整える“バランスの再構築”

多くの人は利き手・利き足・生活動作のクセなどにより左右差を抱えています。猫背・巻き肩・反り腰などの姿勢崩れには、この左右差が深く関係していることが多いです。ピラティスでは片側ずつの動きや左右交互の動きを多用することで、弱い側・使えていない側が浮き彫りになり、バランスが再構築されていきます。結果として骨盤・肩・背骨の位置が整い、立位・歩行・座位の姿勢の安定感が高まります。

柔軟性と可動域の拡張(動的ストレッチの効果)

ピラティスに含まれる「動きながら伸ばす」ストレッチは、静的ストレッチで得られにくい全身的な広がりを生み出します。

動きながら伸ばす例:

・背骨を丸める/反る → 背中の張りを緩める

・股関節を曲げる/伸ばす → 腸腰筋が伸びる

・胸を開く動き → 大胸筋が緩み巻き肩の改善に寄与

筋肉と筋膜の張力が整うことで、関節の可動域が広がり、正しい姿勢を長時間キープしても疲れにくい身体へと変化します。

一定リズムが自律神経を整える

ピラティスのゆったりとした一定リズムは、呼吸のペースを安定させ、副交感神経を優位に導く作用があります。

・筋緊張が過度に高くならない

・リラックスしながらも軸が保てる

・“力みのない美姿勢”を獲得しやすい

身体だけでなく心の調律にも働きかけるため、姿勢が崩れる根本要因のひとつである“ストレス性の身体のこわばり”にも効果的です。

――――――――――

このように、ピラティスは「鍛える」「伸ばす」「整える」「脳で覚える」の4方向から姿勢改善を支える希少なエクササイズです。次章では、得られた姿勢改善効果を長期的に定着させるための実践ステップについて解説します。

正しい姿勢を定着させる方法

エクササイズによって姿勢が整っても、日常生活で元の使い方に戻ってしまえば、効果は長続きしません。姿勢改善を一時的な変化で終わらせず「一生ものの資産」にするためには、以下の3ステップを押さえることが重要です。

ステップ1:継続頻度の目安を知る

週1回のレッスンでも3ヶ月継続すれば体幹の安定感が増し、立っているときの重心のブレが減り始めます。週2回のペースでは6〜8週間ほどで胸郭の動きが広がり、深い呼吸のしやすさ・肩や背中の軽さを感じる人が増えます。時間の確保が難しい場合は、オンラインレッスンや5〜10分の自主エクササイズを組み合わせ、体幹への刺激を切らさないことが効果定着のカギです。

ステップ2:日常生活に落とし込む

改善が加速する人は「レッスン以外の時間での姿勢」を上手に整えています。

手軽に取り入れられる習慣例:

・座るときは座面に深く腰掛け、骨盤を立てる

・1時間に1度は立ち上がり、胸を開いて10秒キープ

・歩くときに“おへそを背骨に引き寄せる”意識を加える

・寝る前に仰向けで膝を左右に倒し、背骨を緩めるリラクゼーションを行う

細かな積み重ねが、姿勢を保つための筋肉と感覚を日常の中で定着させていきます。

ステップ3:成果を見える化してモチベーション維持

姿勢は鏡で見るだけでは変化に気付きにくいため、記録することで継続しやすくなります。

おすすめの成果測定方法:

・月に1度、正面・側面の写真を撮影(肩の高さ・骨盤の傾きをチェック)

・壁に背をつけたときの隙間(腰・首)をメジャーで測定

・インストラクターのフィードバックをメモしておく

変化が「見てわかる」「数値でわかる」ようになると、意識がより深まると同時に、継続のモチベーションも高くなります。

――――――――――

姿勢改善は「やる気」だけでは続きません。

・適切な頻度

・日常習慣への落とし込み

・成果の見える化

この3セットで取り組むことで、姿勢は無理なく定着し、疲れにくく快適な身体づくりにつながります。

まとめ

ピラティスは、体幹のインナーマッスルを再教育し、背骨と骨盤を精密にコントロールできるよう導くことで、姿勢改善に大きな力を発揮します。低負荷で流れるように全身を動かすことで筋力・柔軟性・バランスが同時に向上し、猫背・反り腰・巻き肩・ストレートネックといった不良姿勢を根本から整えることができます。

そして姿勢が整うことは、見た目の変化だけでは終わりません。

・呼吸が深くなり代謝が高まる

・肩こり・腰痛などのトラブルを予防しやすくなる

・集中力や気持ちの安定などメンタル面にも良い影響が広がる

このように、姿勢改善は心身の状態・日常生活・仕事・人間関係にまでポジティブな波及効果をもたらします。

また、姿勢改善は一度手に入れたら終わりではなく、

・適切な運動頻度

・日常動作への落とし込み

・成果の見える化

の3つを掛け合わせることで長期的に定着し「疲れにくく、快適に動ける身体」を維持しやすくなります。

今の姿勢は「これまでの身体の使い方の結果」ですが、未来の姿勢は「今日からの選択」で変えていけます。美しく心地よい姿勢は、一生ものの財産となり、日常の質そのものを大きく高めてくれるでしょう。

まずは体験へ!

FlexFitピラティス・ワークアウトでは、一人ひとりの姿勢タイプ・体幹の使い方・呼吸の癖を細かくチェックし、理想の姿勢へ導くためのレッスンを行っています。運動経験のない方・ブランクのある方でも安心して始められます。

✔ 猫背・巻き肩・反り腰・ストレートネックを根本から整えたい

✔ 姿勢を良くして疲れにくい身体になりたい

✔ 代謝を高めて軽やかに動ける身体をつくりたい

✔ “なんとなく身体が重い・呼吸が浅い”状態から抜け出したい

そのような方は、まずは体験レッスンからぜひ気軽にお越しください。

有資格インストラクターが丁寧にサポートし、理想の姿勢へ向けた最適な一歩をご提案します。

また、姿勢改善のヒントやお家でできるエクササイズは公式インスタグラムでも発信しています。レッスンの雰囲気やスタジオの空気感もご覧いただけます。

▶︎公式インスタグラム

@flexfit_pilates_workout