ピラティスは痩せすぎない?体幹エクササイズの真価とは

ピラティスは「インナーマッスルを鍛えてしなやかに引き締まる」と語られる一方、「続けたら痩せすぎてしまうのでは?」という不安も耳にします。実際には体重計の数字だけが急激に減るような極端な痩せすぎになるということはなく、むしろ健康的にボディラインを整える点が大きな魅力です。短期間で体重を激減させるわけではなく、体幹を中心に全身の筋バランスを整え、代謝を底上げしながら適正体重を守る――これこそピラティスの特徴です。今回はピラティスで痩せすぎてしまうかを気になる方に向けて、ピラティスがどのように身体へ作用し、健康美をキープするのかを深掘りします。運動未経験者から初心者、そしてすでにエクササイズを始めた方まで、安心して継続できる実践ポイントと栄養管理のコツをご紹介します。

ピラティスのボディメイク、ダイエット効果、健康的に痩せられる効果についてもチェック!

ピラティスで痩せすぎない理由

ピラティスが“痩せすぎ”を招かないのは、消費エネルギー・ホルモンバランス・筋肉配列の三方向から身体を守る仕組みがあるためです。ここではそのメカニズムを具体的に見ていきましょう。

消費カロリーは適量で急激に体重減少しにくい

ピラティスは体幹の安定と姿勢改善を通じて基礎代謝を底上げしますが、1時間当たりの消費エネルギーはおよそ100〜200kcal。これはウォーキングよりやや高く、ランニングの半分程度に当たります。したがって短期間で急激に体重が減少するケースはまれです。むしろ骨格ラインが整うことで外見がスリムになり、体重はほぼ変わらないのに「痩せたように見える」ことが特徴と言えます。さらにピラティスはインナーマッスルを中心に筋肉を均等に働かせるため、部分的に脂肪だけをそぎ落とすようなアンバランスな痩身になりにくい点も安心材料です。

インナーマッスル活性でホルモンバランスを安定

ピラティスを継続するとインナーマッスルが活性化し、内臓が本来あるべき位置に収まって呼吸が深くなります。これにより自律神経が整い、睡眠の質が向上します。ストレスホルモンと呼ばれるコルチゾールの過剰分泌が抑えられ、レプチンやグレリンといった食欲ホルモンも平準化されます。結果として極端な空腹感や食べ過ぎが起こりにくくなり、過剰な脂肪をため込みにくい身体環境を作り出します。

姿勢補正で“見た目体積”を最適化

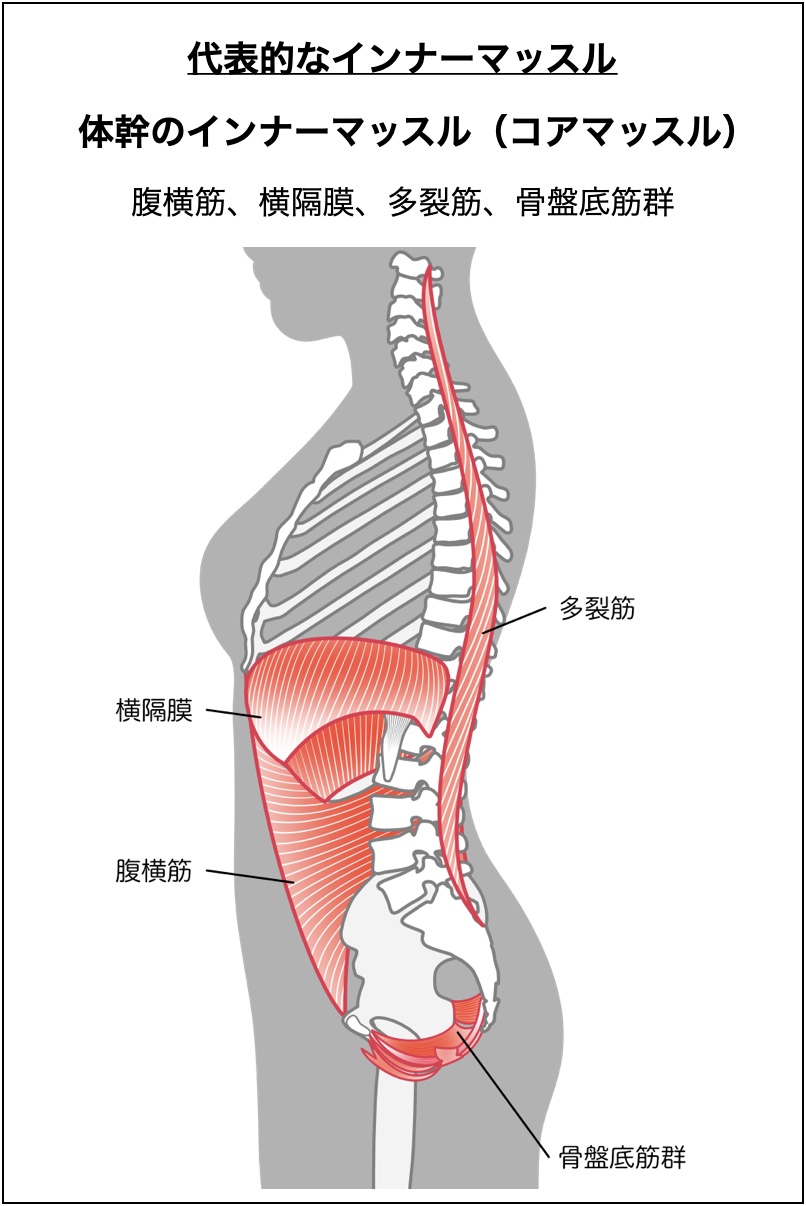

ピラティスでは、姿勢を支える多裂筋や骨盤底筋といった細かな筋肉を丁寧に使い、筋肥大よりも筋肉のバランスや並び方を整えます。そのため腹部が薄く見え、ヒップラインが引き上がり、肩周りが開くことでシルエットが大きく変化するでしょう。体重計では測れない“見た目体積”の変化こそ、ピラティスの真骨頂です。つまり「痩せすぎ」るのではなく、「美しく引き締まる」と言えます。

代謝を底上げするインナーマッスルの働き

ピラティスが痩せすぎを防ぎながら代謝を高めるカギは、体幹深部のインナーマッスルにあります。ここでは4つのコアマッスルがどう連動し、代謝全体を底上げするのかを解説します。

コアマッスル連動が基礎代謝を上げる

まず注目すべきは横隔膜・腹横筋・多裂筋・骨盤底筋群という4つのコアマッスルです。ピラティスではエクササイズを通してコアマッスルに意識を向けて動くため、筋肉同士が協調して働き、内部圧(腹腔内圧)が安定します。その結果、内臓の血流が促進し基礎代謝が向上します。姿勢が整うことで筋ポンプ作用も高まり、下半身のむくみや冷えが軽減されるため「代謝が落ちにくい体質」へと近づきます。

ピラティスの呼吸が食欲ホルモンを整える

ピラティスで行う胸式呼吸は横隔膜と肋間筋を大きく動かし、副交感神経を優位にします。これによりストレス性の過食を防ぎ、ホルモンバランスを整えます。前述のレプチンやグレリンの分泌が過剰にならなければ、必要以上にカロリーを欲しがることが減るので、長期的に体重コントロールがしやすくなります。

背骨ムーブメントが腸活を促進

ピラティスでは常に背骨を意識し、背骨を丸めたり反らせたり、側屈や回旋を行います。これが腸の蠕動運動※を刺激し便通改善に寄与します。代謝アップと排泄リズムの正常化が同時に進むことで、体脂肪が落ちすぎるのではなく、必要な栄養を効率良く使える身体へと近づけます。

※腸の蠕動運動…消化管の筋肉が収縮と弛緩を繰り返し、内容物を先へ送り出す運動。

痩せすぎを防ぎながら続ける実践ポイント

ピラティスで健康美を手に入れるには「食事」「頻度」「回復」の3つをバランス良く整えることが大切です。ここでは痩せすぎを避けつつ効果を高める具体策を紹介します。

栄養バランス重視の食事管理

エネルギー不足を招かないためには主食・主菜・副菜を3食そろえ、体重1kgあたり約1.2gのたんぱく質を目安に摂取しましょう。鉄やビタミンB群も筋肉の修復を助けるので欠かせません。無理な糖質カットや絶食は、筋肉量の低下や月経不順を招く恐れがあります。ピラティス後は24時間以内にたんぱく質を補給し、筋肉の回復※をサポートしてください。

※筋肉の回復…エクササイズで細かく傷ついた筋繊維が、栄養と休息によって元より強く再生するプロセス。

適切な頻度と負荷調整

ピラティスは週に1〜2回のペースでも体幹にしっかり刺激を与え続けられます。特にマシンピラティスではスプリングを使い、その日の疲れ具合に合わせて負荷を細かく調整可能です。身体を酷使しすぎないためにも、有資格インストラクターにフォームや負荷の設定を確認してもらうと安心です。

質の高い睡眠とリカバリー

体幹が安定すると呼吸が深まり入眠しやすくなります。7時間前後の睡眠でホルモン分泌を整え、翌日は軽いストレッチやフォームローラーで筋膜リリース※を行い血流を保ちましょう。こうしたリカバリーが筋肉の修復と脂肪燃焼サイクルを最適化し、適正体重の維持に役立ちます。

※筋膜リリース…筋肉を包む膜(筋膜)をほぐし、柔軟性と血流を改善するセルフケア方法。

ピラティスはシニア世代の痩せすぎにも効果的

シニア世代では筋力低下とともに「低体重(BMI18.5未満)」が骨粗しょう症や転倒リスクを高める要因になります。そんなシニア世代にとってもピラティスは関節への負荷が少なく、安全に筋肉を目覚めさせられるため、体重を落とし過ぎずに筋力と柔軟性を同時に向上させます。特に横隔膜と腹横筋を連動させる呼吸は、換気量を増やして全身への酸素供給を促進し、活動量の維持にも役立ちます。適度な筋張力が骨を刺激し骨密度低下を防ぐ効果も期待できるため、シニア世代の痩せすぎ予防にもピラティスは最適なエクササイズと言えるでしょう。

ジョセフ・ピラティスの“コントロロジー”

1934年出版の『Return to Life Through Contrology』で創始者J. H. ピラティス氏は「体重ではなくコントロールが真の健康をもたらす」と説きました。ニューヨークのダンサーたちはこの言葉を胸に、痩せすぎた身体へ力強さを取り戻す手段としてピラティスを活用していたと言われています。

まとめ

ピラティスはインナーマッスルを呼び覚まし、姿勢と代謝を整えながら痩せすぎを防ぐエクササイズです。消費カロリーは穏やかながら骨格ラインを整えるため、体重よりシルエットが変化するのが特徴。バランス食・適切な頻度・質の高い睡眠という3つの実践ポイントを押さえれば、無理なく適正体重をキープしながら引き締まった身体を手に入れられます。数字にとらわれず、ピラティスで健康的な美しさを育みましょう。

痩せすぎを気にされる方もまずはFlexFitピラティス・ワークアウトで体験を申し込み!

公式インスタグラム( @flexfit_pilates_workout )では様々なエクササイズ、ピラティスの効果などを公開中!